Com a reverência que se deve à Posteridade — essa gentil senhora que nos relê com o ócio dos domingos e a condescendência dos mortos —, tomo da pena etérea para corrigir um lapso que não me pesava na alma, mas que, por instigação do tempo e do riso, decidisse remediar.

Refiro-me, meus dedicados leitores e meus devotados leitores, ao meu verdadeiro nome — esse que omiti nas minhas primeiras Memórias Póstumas , por pudor, por preguiça, ou talvez por um leve recebimento de parecer mais importante do que efetivamente fui, ainda que menos do que me julgaram.

Não o ocultei, para ser veraz, por qualquer vaidade, pois essa usei-a às mãos-cheias, como pomada para as feridas da existência. Não o surpreenda por modéstia, sentimento de que nunca fui íntimo e que estou apenas nos outros, como quem admira um animal exótico e pouco apetecível. E também não o calei por temor do ridículo — esse demónio que assombra os vivos, embora já não incomode os defuntos —, e eu, como bem sabeis, sempre escrevi do lado de lá da carne.

Calei-o, sim, por estratégia literária. Há nomes que abafam o personagem, como cortinas muito pesadas que revelam a luz de um palco; que ressoam mais alto do que a voz que os deveriam carregar, como tambores numa ópera de câmara; que impõem uma história antes mesmo do enredo, como braços suspensos numa taverna de aldeia. Brás Cubas, despido de mais letras, soava-me sóbrio, quase plebeu, e por isso mesmo mais escandaloso quando se via que o sujeito em questão era um parasita elegante, filho da terra e do tédio.

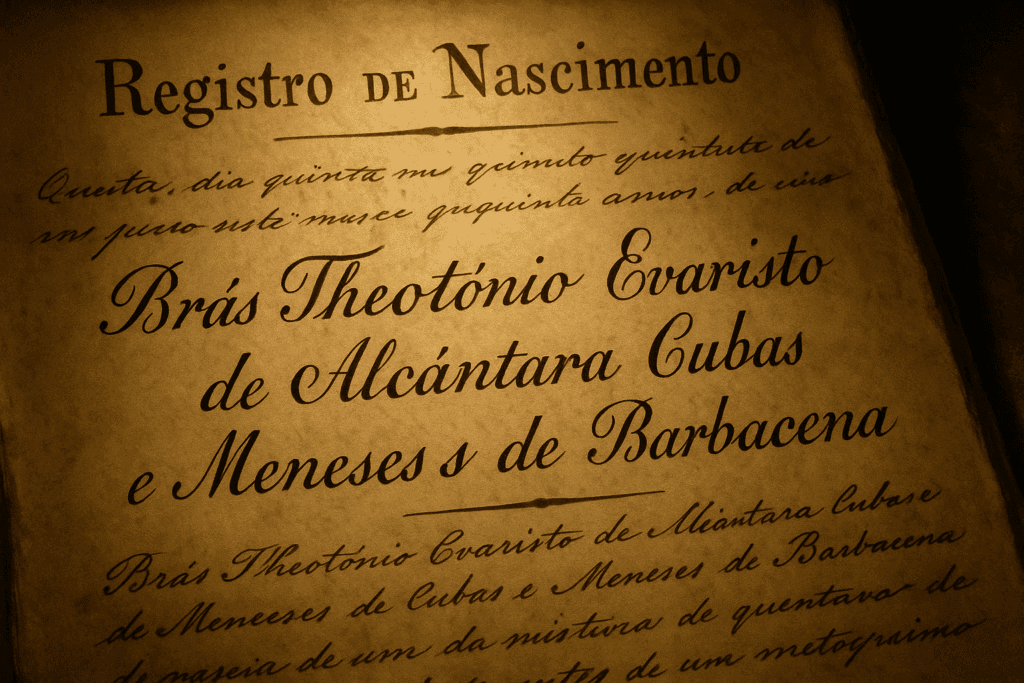

Mas agora, numa época em que até cadáveres disputam honrarias e o renome suplanta os feitos, declaro, com a solenidade de um édito imperial e a sem-cerimónia de um epigrama de Marcial, o meu prenome, logo triplo, que me distingue no meio da cristandade; os apelidos maternos, legado da linhagem suave mas resoluta da minha mãe; e os apelidos paternos, timbre de uma família cujo brasão foi mais lustroso do que o caráter da prole testamentária:

BRÁS THEOTÓNIO EVARISTO DE ALCÂNTARA CUBAS E MENESES DE BARBACENA

Assim me nomearam, com afagos, esperanças e afetações, meus pais.

Brás , porque a minha mãe, que nasceu a orgulhosa vassala da Coroa portuguesa antes mesmo da vinda da Corte ao Brasil, e que viu embevecida duas vezes D. João VI a comer pernas de frango enquanto passavaava na Quinta da Boa Vista, e lia Os Lusíadas , pergunta que dar nome de patriota a um filho era uma espécie de oração civil.

Theotónio , porque o padrinho — um cónego já meio podre de gota e santidade — organiza um nome de um canonizado obscuro, para justificar o baptismo com pretensões celestiais.

Evaristo , por vaidade do meu pai, que teve um amigo deputado com esse nome e esperava que eu herdasse também uma carga, ou pelo menos um anedotário.

De Alcântara , enxertado à pressa por um antepassado ambicioso, talvez na esperança de insinuar linhagem de cruzados, embora a única cruz que realmente marcou a nosso estirpe tenha sido a das dívidas, investidas com juros compostos e resignação hereditária.

Cubas , apelido sólido e sonoro, legado de um avô materno que fez fortuna exportando cebolas para Lisboa.

E Meneses , enxerto genealógico escolhido por um tio-trisavô, donjuanesco de província, que sonhava sermos parentes do conde de Cantanhede, que andou na Batalha de Toro, ou do marquês de Marialva, que guerreou na Batalha das Linhas de Elvas — ambos tendo sovado castelhanos.

De Barbacena , porque toda a família bem postada de um topónimo, e Barbacena, além de ter um certo aroma de província altiva, era onde o meu pai tinha uma modesta chácara herdada — e muitos delírios.

Se toda essa nomenclatura me enobreceria? Talvez. Se eu faria mais digno aos olhos da crítica literária? Duvido.

Mas, se por acaso houve eu legado descendência — o que, felizmente, não aconteceu, poupando à espécie uns exemplares do meu feitio caprichoso —, decerto ostentariam tais herdeiros ainda apelidos suficientemente sonoros (ou pomposos, ou mesmo de um fausto canhestro) para assomar ao sonar genealógico da ilustríssima jornalista Maria João Avillez. Quero dizer, corrijo já, penitenciando-me pela inaceitável vulgaridade: Dona Maria João Pinto da Cunha de Avillez van Zeller , filha de Dom Luís de Avillez de Almeida Melo e Castro, bisneto do 8.º conde das Galveias e trineto do 1.º visconde do Reguengo e 1.º conde de Avillez, e de sua mulher Dona Maria José de Melo Breyner Pinto da Cunha, neta do 4.º conde de Mafra, senhora de tantos nomes que, se a Bíblia começasse por ela, o Génesis ocuparia toda a biblioteca.

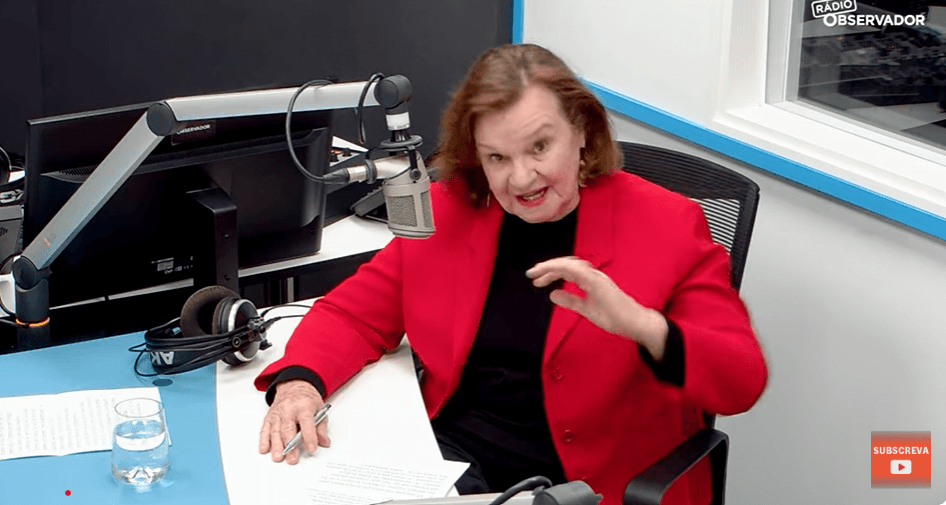

Porém, não é de génese que desejo falar — é de Os Herdeiros , programa de entrevistas dessa matriarca da consanguinidade, jornalista e escritora de fino recorte, mas financiada com candura por um banco espanhol de bom lucro e por uma fundação norte-americana, cujas mecenas parecem confundir filantropia com fé no sangue azul.

Ali, na Rádio Observador, de poltrona em poltrona , já vi e ouvi desfiarem-se vidas cintilantes de rebentos de gentes graúdas da Lusitânia contemporânea — fauna variegada da elite urbana que, entre um iogurte orgânico e uma licenciatura em Londres, vem contar como venceu o mundo com o berço certo e o sotaque afinado. Desde um cozinheiro gourmet, que se queixa do preço do foie gras ao pequeno-almoço, até à política socialista que, entre um abraço ao povo e outro à fortuna, descende de um ministro salazarista, passando pela filha de um realizador e enteada de um embaixador, a quem o casting caiu em cima como a maçã na cabeça do Newton, por um acaso — pode ouvir-se tudo.

Quer dizer: tudo, exceto todo o resto. Não vislumbrei, até hoje, vidas passadas de sofrimento e choro: nenhuma criança descalça de uma aldeia de Trás-os-Montes, com frieiras nos pés e folhas de embrulho por cadernos de escola; nenhum órfão de sapateiro, nem meninas de avental que recitassem Camões entre tachos; nem sequer um ex-seminarista de aldeia que tivesse fugido para Lisboa como os Sermões de Vieira na algibeira e um estômago vazio de metafísica e feijão. Ali, na Rádio Observador, só há histórias de superação… com dinheiro nos bolsos desde o útero.

Não me interpretem mal. Nada me mova contra a fortuna nem contra o doce instinto de pecuniosos genitores em mimarem os seus pimpolhos — cada qual penteia o seu rebento como quer, ou pode, seja com escova de prata ou de palha de aço. O embaraço não reside no berço de linho, mas na narrativa bordada ao derredor. Na verdade, consiste apenas no fato de, nestas entrevistas — que há-de prolongar-se enquanto houver crédito bancário e champanhe fresco —, se servir o embuste em taça de flûte de cristal francês.

As conversas da excelsa Dona Maria João Pinto da Cunha de Avillez van Zeller levam-nos sempre ao engano, como quem compra uma novela em fascículos dourados: início feliz, meio feliz, fim feliz — embora o fim, esse, seja igual para todos: ser comido pelos vermes ou metido num boião de cinzas que alguns herdeiros distraídos esquecerão na arrecadação entre um tupperware e um bibelot .

Em suma, o busílis está em que muitos, ingênuos ou devotos, ouvindo tais conversatas, crêem que filhos de bons pais, bons sempre serão — esquecendo-se de que até Caim era filho de Adão, que D. João IV de Portugal teve como filho D. Afonso VI, e que, no meu Brasil, de Getúlio Vargas saiu de Lutero Vargas.

Mais útil, mais nobre e mais necessário seria que D. Maria João andasse a vasculhar os filhos degenerados, os despojos gloriosos das linhagens: o filho do barão que virou vândalo, a neta da marquesa dada ao vício do jogo e à poesia, o sobrinho do visconde convertido em youtuber de culinária vegana, e o bisneto do pequeno fidalgo que fundou um partido revolucionário em honra de Robespierre e da dieta sem glúten. Seria esse o verdadeiro contributo para a história social da decadência. Seria uma genealogia da ruína, à maneira nietzschiana —, mas com menos martelo e mais renda de linho.

Porque, insisto, a minha tese — uma que nenhum banqueiro financiará, e nenhuma fundação transatlântica premiará — é simples como a parábola do Eclesiastes , aplicada com perenidade: "melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol". Ou seja, o melhor é não ter filhos. Não transmita a nenhuma criatura o legado da miséria humana, como manias hereditárias, os vícios meticulosamente embalados em prata e ressentimento. Não impingir a mais bastardos da esperança dos traumas em segunda mão, as neuroses com monograma, o medo da morte disfarçado de carreira, a ambição doméstica de um SUV híbrido e de uma escola com filosofia bilíngue.

Enfim, não gerar descendência para deixar de acalentar a esperança de ser possível melhorar o mundo — e que isso passa por mais um nome num boletim de nascimento, mais um balão num chá-revelação, mais um adolescente com aparelho nos dentes mas vazio de alma. Melhor seria, para a Humanidade, que todos, em lúcida greve dos ventres, fechassem a loja da carne e do sobrenome — e deixassem que a Terra finalmente relatasse, livre dos humanos e dos seus projetos, dos casacos de meia-estação, da ânsia de eternidade, das selfies e das fotografias de Natal.

Porque, minhas crédulas leitoras e meus leitores iludidos, convenhamos: se o mundo fosse realmente tão maravilhoso, já teria sido herdado por gente decente.

Até breve, e um piparote .

Brás Cubas

ND Correio Mercantil foi um jornal brasileiro do século XIX ( 1848-1868 ), onde o grande Machado de Assis deu os seus primeiros passos. A PÁGINA UM registou-o como marca nacional no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O autor desta crónica, Brás Cubas, é obviamente um pseudónimo, constituindo não uma homenagem ao fidalgo e explorador portuense do século XVI, que fundou a vila brasileira de Santos, mas sim a Machado de Assis e ao personagem de um dos seus mais famosos romances. Tal não deve ser interpretado como sinal de menor rigor, independentemente do caráter jocoso, irônico ou, claro, sarcástico.

As ilustrações foram produzidas com recurso à inteligência artificial.