O magnífico leilão do PREC em Genebra

A 27 de Abril de 1976 a Christie's levantava o martelo sobre uma venda portentosa: Magnificent Silver foi o título do leilão que dispersou pelo mundo algumas das melhores pratas em colecções portuguesas. Estavam, até então, com duas famílias cujos destinos baloiçaram com a Revolução: os Espírito Santo e os Palmela. Essa venda representou uma das grandes perdas do Portugal dos anos de instabilidade do PREC e da Reforma Agrária.

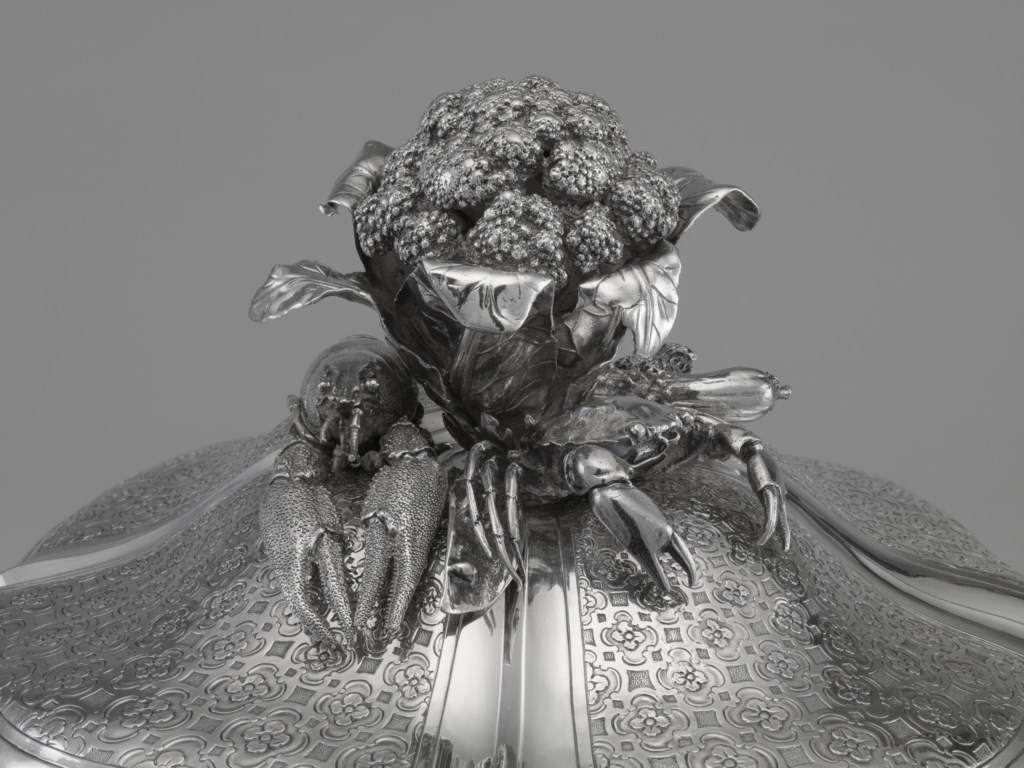

Vanessa Rato9 de Fevereiro de 2020, 6:56 Parte 1: Os Espírito SantoFoi "a venda do século", escreveu o Journal de Genève. "A maior venda de pratas alguma vez registada", explicava, por seu lado, a Gazette de Lausanne.A 27 de Abril de 1976 a leiloeira Christie's levava à praça na capital financeira da Suíça um catálogo de excepção: 446 lotes de ourivesaria histórica, incluindo exemplares raros dos séculos XV, XVI, XVII e XVIII. Eram crucifixos e outros objectos votivos ou de uso íntimo, mas sobretudo partes de baixelas assinadas por alguns dos mais importantes fabricantes europeus de sempre, nomes como Hans Petzolt, Martin-Guillaume Biennais, Paul Storr, e talvez o mais celebrado de entre os mestres da especialidade: Thomas Germain (1673-1748), o ourives de Luís XV de França, o Bem-Amado, e fornecedor de várias cortes europeias, incluindo a portuguesa — o homem da "divina mão", como escreveria Voltaire.Lote após lote, em Genebra, foi o esplendor rocaille, o rococó na sua portentosa exuberância escultórica — o maior hedonismo decorativo na mais exemplar minúcia de execução.Sob o olhar atento de coleccionadores de todo o mundo, foram desfilando candelabros com unicórnios e cavalos, grinaldas de flores, bagas e folhagens; terrinas com sereias, tritões, golfinhos e lagostins, faisões, leões, lebres e javalis; saleiros em forma de caranguejo e conchas; taças e jarras com bacantes, ninfas e bustos alados; gomis, refrescadores, travessas, cafeteiras, bacias e floreiras com cachos de uvas, folhas de parra e outros motivos vegetalistas.Pormenor de uma das terrinas Germain vendidas no leilão de 27 de Abril de 1976, em Genebra The J. Paul Getty Museum, Los Angeles

Parte 1: Os Espírito SantoFoi "a venda do século", escreveu o Journal de Genève. "A maior venda de pratas alguma vez registada", explicava, por seu lado, a Gazette de Lausanne.A 27 de Abril de 1976 a leiloeira Christie's levava à praça na capital financeira da Suíça um catálogo de excepção: 446 lotes de ourivesaria histórica, incluindo exemplares raros dos séculos XV, XVI, XVII e XVIII. Eram crucifixos e outros objectos votivos ou de uso íntimo, mas sobretudo partes de baixelas assinadas por alguns dos mais importantes fabricantes europeus de sempre, nomes como Hans Petzolt, Martin-Guillaume Biennais, Paul Storr, e talvez o mais celebrado de entre os mestres da especialidade: Thomas Germain (1673-1748), o ourives de Luís XV de França, o Bem-Amado, e fornecedor de várias cortes europeias, incluindo a portuguesa — o homem da "divina mão", como escreveria Voltaire.Lote após lote, em Genebra, foi o esplendor rocaille, o rococó na sua portentosa exuberância escultórica — o maior hedonismo decorativo na mais exemplar minúcia de execução.Sob o olhar atento de coleccionadores de todo o mundo, foram desfilando candelabros com unicórnios e cavalos, grinaldas de flores, bagas e folhagens; terrinas com sereias, tritões, golfinhos e lagostins, faisões, leões, lebres e javalis; saleiros em forma de caranguejo e conchas; taças e jarras com bacantes, ninfas e bustos alados; gomis, refrescadores, travessas, cafeteiras, bacias e floreiras com cachos de uvas, folhas de parra e outros motivos vegetalistas.Pormenor de uma das terrinas Germain vendidas no leilão de 27 de Abril de 1976, em Genebra The J. Paul Getty Museum, Los Angeles

Àquela venda portentosa a Christie's dedicou um catálogo intitulado Magnificent Silver — o registo e descrição de um conjunto de 446 lotes, em que o último, o lote 446, ficou teatralmente reservado à que se imaginava (e confirmou) vir a ser a venda mais importante do leilão: um par de terrinas Germain completo, com as tampas e os seus présentoirs (travessas).Datadas de 1744-1750, essas terrinas foram fotografadas a cores para o catálogo: a superfície finamente polida a reluzir contra o azul vibrante de um fundo monocromático, os pés e asas em voluta das protagonistas a simular movimento, as tampas ricamente decoradas com lagostas, caranguejos e camarões; no topo, uma elegante couve-flor rematando e servindo de pega.Capa do catálogo "Manificent Silver" da Christie's

No total, no conjunto da venda das suas quatro centenas de lotes, Magnificent Silver rendeu 7,2 milhões de francos suíços — um valor extraordinariamente alto para a época. Ao câmbio actual, seriam 6,7 milhões de euros, mas, na Europa de Setenta, era uma quantia enorme de dinheiro. Estabeleceu, na verdade, o recorde mundial para um leilão na especialidade de artes decorativas, praticamente duplicando os 4 milhões feitos pela mesma leiloeira no Outono anterior.E deu-se ainda que, naquele 27 de Abril, um único lote rendeu um quarto do valor total arrecadado: o lote estrela da noite, constituído pelo par de terrinas Germain, foi arrematado por 1,8 milhões de francos — 1,6 milhões de euros pagos por um coleccionador privado que manteve as peças até 1982, altura em que as vendeu ao J. Paul Getty Museum de Los Angeles. Isto num momento histórico em que um milhão era coisa raríssima e tinha um poder aquisitivo muitas vezes superior ao actual, sobretudo em francos suíços, uma das moedas mais fortes da Europa, a par do marco alemão.Com uma das mais importantes colecções de artes decorativas do mundo, o Getty Museum tem até hoje esse par de terrinas em exposição. Antes do leilão da Primavera de 1976 o conjunto estava na posse de uma das mais poderosas famílias do Portugal do Estado Novo: os Espírito Santo — uma das várias grandes famílias que cairiam temporariamente em desgraça sob a "muralha de aço" do "gonçalvismo" contra os impérios financeiros concentracionários e monopolistas do Portugal de então.O par de terrinas que se tornou a estrela do leilão da Christie's de 27 de Abril de 1976 The J. Paul Getty Museum, Los Angeles

Na verdade, dos 446 lotes da venda da Christie's daquela noite, é possível que cerca de um terço estivessem antes em Portugal. Peças não apenas de colecções portuguesas, mas muitas também de fabrico nacional.Página após página do antigo catálogo, em dezenas sobre dezenas de lotes, sucedem-se as proveniências assinaladas como portuguesas. Várias surgem também dadas como "raras". O caso de um jarro com a sua bacia datado de 1700 e de fabrico nacional — segundo a leiloeira, tratava-se de uma rendição em prata de um outro exemplar em porcelana azul e branca vendido sete anos antes em Londres e no qual tinham sido identificadas as armas do fidalgo e administrador colonial D. Rodrigo da Costa (1657-1722), governador do Brasil e vice-rei da Índia. O caso ímpar também de um crucifixo processional com braços em flor-de-lis e base de decoração gótica — datado de cerca de 1450, terá acompanhado D. Afonso V e o príncipe D. João na batalha de Toro, em 1476.Qual crise?

Na década de 1970, os dois grandes leilões anuais da Christie's de Genebra decorriam no Richemond, um dos hotéis históricos da cidade, cinco estrelas com vista para o lago Léman, o jardim dos Alpes e as encostas nevadas do Mont Blanc — o hotel de Clark Gable e Rita Hayworth, Kissinger e Aga Khan, Chagall, Sophia Loren, Chaplin, Disney e tantos outros. Na véspera, na primeira venda daquele leilão de Abril, dedicada a jóias, um comprador de Singapura arrematara por 700 mil francos suíços (654 mil euros) um par de brincos de diamantes, cada um com um cabochão pendente em forma de pêra. Um comprador canadiano licitara também até aos 600 mil (561 mil euros) um colar de esmeraldas e diamantes e um comprador inglês fora até aos 550 mil (514 mil euros) por uma tiara. Quantias altas, mas que, ainda assim, não prepararam os especialistas para os valores a que chegaria Magnificent Silver.Escoar 446 lotes implicou um dia inteiro, de manhã à noite. Três sessões consecutivas, com início às 10h, às 15h e às 20h30. "Uma euforia", escreveu o Journal de Genève. "Das fabulosas colecções, cerca de 90% dos lotes foram vendidos", explicava este diário, que divulgou também, em traços largos, o perfil dos compradores: na sua maioria, coleccionadores e antiquários franceses, ingleses, alemães, americanos e suíços.Hotel Richemond, em Genebra

"Qual crise?", titulou por seu turno a Gazette de Lausanne. "Os magos governamentais que lobrigam de longe a saída do túnel devem ter razão", escrevia este jornal.Após uma análise da diversidade de nacionalidades representadas no leilão, tanto em sala como ao telefone, chegava a conclusão: "A situação parece das mais florescentes. Por todo o lado."Era uma generalização — abusiva, como todas. Não era assim, claro. Havia um motivo para tantos bens magníficos surgirem naquele momento no mercado: longe de uma economia florescente, Portugal vivia em meados da década de 1970 um dos seus maiores pânicos financeiros de sempre. Atravessava também o momento potencialmente mais violento da sua história metropolitana contemporânea.Em Lisboa, dois dias antes do leilão de Genebra, celebrara-se o segundo aniversário da Revolução. Ao mesmo tempo, tinham-se realizado as primeiras eleições para a Assembleia da República e entrara em vigor a Constituição da República Portuguesa, aprovada após um ano de trabalho da Assembleia Constituinte.Deste ponto de vista, corria um dos momentos mais transformadores e exaltantes da história nacional. Mas, nos 24 meses decorridos entre Abril de 1974 e Abril de 1976, o país resvalara também várias vezes entre a possibilidade da bancarrota e a iminência de uma guerra civil. Especialmente entre Março e Novembro de 1975. A 11 de Março de 1975, com a repressão militar e popular da tentativa de golpe de Estado liderada pelo general António de Spínola, ficara lançado o período formal do chamado Processo Revolucionário em Curso (PREC). Nove meses marcados por sucessivos golpes e contragolpes de tensão político-militar crescente com que tanto a esquerda como a direita portuguesas tentaram consolidar as suas posições no poder. Nove meses, também, em que as ruas se viram interrompidas por barricadas e percorridas por brigadas armadas de diferentes facções.

A 11 de Março de 1975, com a repressão militar e popular da tentativa de golpe de Estado liderada pelo general António de Spínola, ficara lançado o período formal do chamado Processo Revolucionário em Curso (PREC). Nove meses marcados por sucessivos golpes e contragolpes de tensão político-militar crescente com que tanto a esquerda como a direita portuguesas tentaram consolidar as suas posições no poder. Nove meses, também, em que as ruas se viram interrompidas por barricadas e percorridas por brigadas armadas de diferentes facções.Quando o capitalismo se afundou

O gatilho fora activado um pouco antes, a 28 de Setembro de 1974. Cinco meses volvidos sobre a Revolução, a auto-intitulada "maioria silenciosa", composta pela direita portuguesa, tentava uma manifestação de apoio a Spínola, então presidente da Junta de Salvação Nacional, o primeiro Governo do pós-25 de Abril.Ao longo de três semanas, conservadores, tanto civis como militares, reuniram-se em torno da ideia da necessidade de reforço ao precário poder do general face à consolidação da esquerda e à reestruturação do país sob os seus princípios. Mas essa "intentona" contra-revolucionária não aconteceria. Na véspera, o Copcon, o Comando Operacional do Continente, liderado por Otelo Saraiva de Carvalho, reagiu.Otelo Saraiva de Carvalho Giorgio Piredda/Sygma via Getty Images

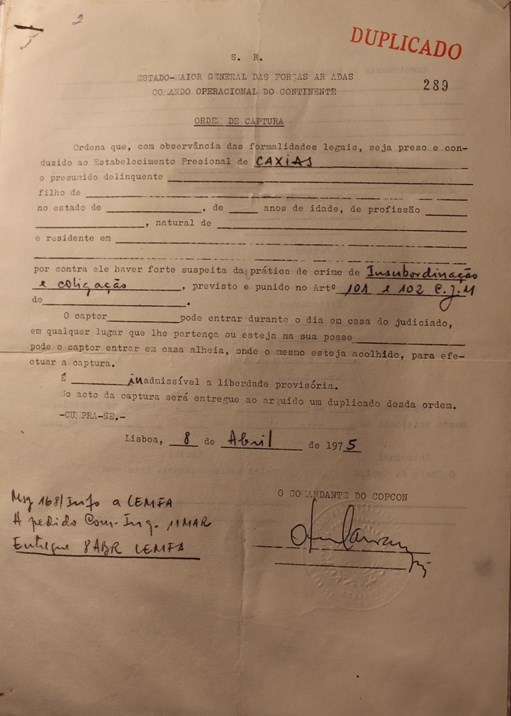

A 27 de Setembro, em articulação com o ministro da Defesa Mário Firmino Miguel, Saraiva de Carvalho conseguiu a interdição da manifestação pelo MFA (Movimento das Forças Armadas). Lançou, ao mesmo tempo, uma operação que visava decapitar as elites civis da "reacção", ordenando a prisão de personalidades ligadas ao Estado Novo e à Legião Portuguesa.Seria o contexto de recrudescimento de princípios que levaria a que, a 14 de Março de 1975, a nacionalização do sistema bancário português fosse oficializada e anunciada pelo Conselho da Revolução — o arranque de uma onda de nacionalizações e expropriações que se estenderia a todos os mais importantes e concentracionários sectores da actividade económica nacional, entre os quais o agrícola, com a Reforma Agrária, sob o lema "a terra a quem a trabalha".O país estava "finalmente a caminho de criar uma sociedade nova", diria Mário Soares, o líder socialista, celebrando com gáudio aquele 14 de Março, "o dia em que o capitalismo se afundou".Ordem de captura do Copcon

"Um dia histórico para o nosso povo", disse na RTP o então primeiro-ministro Vasco Gonçalves.É que, do ponto de vista da esquerda, a única "maioria silenciosa" fora a constituída pelo povo português durante "a longa noite da ditadura". Os conservadores de direita eram a "minoria tenebrosa" — "os vampiros", os que "comiam tudo e não deixavam nada".No Portugal de Setenta, o poder económico-financeiro concentrava-se na mão de menos de dez grupos que detinham 80% do mercado da banca, 55% do mercado dos seguros, de oito das dez maiores empresas industriais e as maiores extensões latifundiárias. Os Espírito Santo, os Champalimaud, os Mello e os Vinhas estavam entre os mais conhecidos nomes por detrás desses grupos.Eles eram "os monopolistas", os que queriam "meter travão", "fazer marcha-atrás no caminho da revolução". Foi contra eles que naquele ano quente de 1975 o povo começou a cantar "força, força companheiro Vasco, nós seremos a muralha de aço". E foi deles que começaram a sair os mandados de captura.Os Espírito Santo ficaram na cela 6 de Caxias, a "sórdida, mas saudável mansão" que a dada altura chegou a ter 14 homens, segundo o diário de um dos reclusos.Contrafortuna

"Se Espírito Santo e Mellos vão para a prisão, este facto mostra melhor do que muitos outros que está chegando a hora da liquidação dos grandes privilégios, a hora em que o povo português será senhor dos destinos de Portugal", diria então o líder comunista Álvaro Cunhal. No final do mês, Manuel Ricardo Espírito Santo já era dado em documentação do Governo como "antigo banqueiro".Apontado em 1973 para a presidência do Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa, Manuel Ricardo Espírito Santo tinha 42 anos quando foi preso. Assumira o lugar na banca em princípio destinado ao irmão mais velho, José Ribeiro do Espírito Santo e Silva, que morrera sete anos antes. É à linha hereditária deste último que o Getty Museum atribui a proveniência das duas terrinas Germain.José Ribeiro do Espírito Santo e Silva Eduardo Malta, 1933

Segundo informação do museu, em 1976, o par estaria na posse de Vera Lillian Morais Sarmento Choen Espírito Santo e Silva, a viúva de José. Depois de uma sucessão de cinco proprietários que terá começado no século XVIII com Dom Gaspar de Bragança, arcebispo de Braga.As armas originais desse filho de D. João V acabariam por nunca ser apagadas das terrinas, mantendo-se até hoje. A elas juntar-se-iam depois as armas do aristocrata Robert John Carrington, o primeiro de quatro proprietários britânicos — até ao regresso das peças a colecções portuguesas em meados dos anos 1950 pela mão dos Espírito Santo.Em 1955, a família formalizou a compra da Comporta e suas explorações agrícolas à inglesa Atlantic Company. As terrinas tinham trocado de mãos no ano anterior, em 1954. Duas décadas volvidas, à época do leilão de Genebra, Vera tinha 72 anos. Assistira à prisão dos homens da família, à nacionalização das empresas, ao congelamento das contas bancárias de todos e à expropriação das terras geradoras de rendimento, entre as quais os 11 mil hectares de arrozais da Herdade da Comporta. O destino da família contemplava repentinamente uma contrafortuna.É de presumir que em algum momento esta matriarca Espírito Santo tenha arranjado forma de retirar de Portugal bens que pudessem garantir a sua subsistência imediata, a da sua única filha e netos.Por então, as autoridades públicas portuguesas fiscalizavam duramente há já muito não só a saída ilegal de divisas e acções, mas também de bens móveis. Na sequência quase imediata da Revolução, o industrial e banqueiro António Champalimaud, dono da sétima maior fortuna da Europa, antecipara-se e levara para Londres a parte da sua colecção de arte que tinha Portugal, fazendo substituir nas paredes de casa os originais por cópias. Foi célebre o seu caso, a par com o de Jorge de Brito, o criador da Brisa, que, já preso, conseguiu fazer sair para Espanha algumas das mais importantes obras da sua colecção que, à época, teria cerca de três mil peças — para Espanha seguiram dois camiões com pratas e mobiliário antigo, 25 quadros de Vieira da Silva, três Magritte, pelo menos um Modigliani, vários serviços Companhia das Índias, um Vista Alegre…Champalimaud e Jorge de Brito foram os protagonistas dos dois únicos casos de grandes movimentos de retirada de obras de arte do país a ganhar verdadeira visibilidade pública. À época, porém, muitas outras famílias tiraram os seus bens de Portugal pelas mais diversas vias, em alguns casos por entre os contentores, caixotes e sacas com bens comuns que todos os dias circulavam.António Champalimaud Alfredo Cunha/Lusa

Toneladas diárias em exportação e importação a multiplicar pelos aeroportos, portos, estações ferroviárias e fronteiras rodoviárias de todo o país. E por entre milhares de transportadores de carga e viajantes regulares carregados de bagagem ordinária.Nas alfândegas, os funcionários não sabiam o que fazer. Sem formação específica, não tinham ferramentas para destrinçar o relevante do irrelevante. Dependendo do zelo e diligência de cada um, as bagagens acumulavam-se ou eram deixadas passar sem real escrutínio. E todos os dias especialistas em pintura, escultura, ourivesaria e mobiliário ligados a estruturas e instituições do Estado eram chamados às mais diversas alfândegas para pareceres de autorização ou interdição de saída de bens.Exasperada, em Dezembro de 1975, numa carta que enviou ao director-geral dos Assuntos Culturais, a historiadora de arte Maria Alice Beaumont questionava "a validade da perda de tempo de um profissional especializado obrigado a deslocar-se para fazer peritagem de objectos" por entre aquela ventura casuística.Maria Alice Beaumont

Atenta ao seu meio, Beaumont sabia que as famílias com posses de real monta tinham formas eficazes de fazer sair bens do país — transportadoras e passadores, funcionários com relações em postos estratégicos, acesso, até, a avionetas. O questionamento da historiadora foi frontal: "Justifica-se que sejamos chamados a examinar bagagens que ridiculamente incluem trens de cozinha, vestuário usado e estampas vulgares reproduzindo obras de arte, quando peças de qualidade saem do país sem entrave? A que papel somos então chamados?"Na sua carta, a especialista apontava especificamente um conjunto de "preciosas pratas Germain que existiam em Portugal" e tinham sido "há bem pouco tempo vendidas em Genève pela Christie's"."Como e quando saíram de Portugal?", questionava a historiadora.Tour de force

A avaliar pela data da missiva, Beaumont não poderia estar a referir-se às terrinas Espírito Santo, que chegariam ao mercado apenas quatro meses depois. Referir-se-ia mais provavelmente a um outro par Germain, também português, também hoje há muito no Getty Museum — um par decorado com cabeças e patas de javali, inicialmente adquirido em Paris em 1764 pelo então embaixador de Portugal em França, Martinho de Melo e Castro.Par de terrinas que pertenciam à família Melo e Castro The J. Paul Getty Museum, Los Angeles

Tal como o par Espírito Santo, o par Melo e Castro foi também vendido pela Christie's e também em Genebra, mas um pouco antes: em Novembro de 1975. Até esse leilão de Outono, as "Cabeça de Javali" não tinham saído nunca da linha de herdeiros Melo e Castro, chegando a Dom José Lobo de Almeida Melo e Castro, 11.º Conde de Galveias (1923-1998).No Getty, Charissa Bremer-David, curadora de artes decorativas, mostra-se surpreendida com os contornos desta narrativa e o contexto de saída das peças de Portugal — um contexto sócio-político e económico que diz ser completamente desconhecido no museu, não constando dos seus materiais narrativos.Já a história portuguesa mais recuada é-lhe familiar na ligação aos fabricantes de pratas Germain, nomeadamente no tocante às aquisições e ao gosto de Melo e Castro por sumptuária. Mais para trás, Bremer-David aponta também a importância de D. João V como grande mecenas do mercado do luxo do século XVIII, incluindo com a encomenda da baixela perdida no terramoto de Lisboa de 1755 e depois substituída por outra, já no reinado de D. José I e assinada pelo neto Germain — François-Thomas Germain.Thomas Germain (1673-1748), o ourives de Luís XV de França, o Bem-Amado, e fornecedor de várias cortes europeias, incluindo a portuguesa N. de Largillierre (1736)

Ao falir, este terceiro ourives Germain acabaria por deixar inconcluso o seu trabalho para a corte portuguesa, com um número de peças da quantidade total paga deixadas por executar — isso não impediu, porém, que o conjunto efectivamente entregue, repartido hoje entre o Palácio Nacional da Ajuda e o Museu Nacional e Arte Antiga, fosse estreado a 13 de Maio de 1777, na coroação de D. Maria I, continuando a influenciar o gosto nacional."Creio ter sido assim que algumas das melhores pratas Germain sobreviveram em Portugal, escapando à Guerra dos Sete anos e à Revolução Francesa, dois momentos em que muita prata foi derretida, perdendo-se para sempre", diz Bremer-David.Questionada sobre o potencial valor das terrinas Espírito Santo no mercado actual, a curadora escusa-se a comentar, apontando a falta de referências. "Nenhumas terrinas comparáveis foram recentemente vendidas no mercado leiloeiro", justifica.Pormenor das terrinas Germain que estavam na posse dos Espírito Santo The J. Paul Getty Museum, Los Angeles

Bremer-David refere apenas serem peças "magníficas" e aponta um indicador: em Agosto último, a Sotheby's fez circular o anúncio internacional de venda de uma outra terrina Germain da primeira metade do século XVIII (1740-42). Durante o tour de force de publicidade à obra, o nome do proprietário foi mantido em segredo. Já os valores foram amplamente divulgados: a Sotheby's anunciou uma expectativa de venda de três milhões de dólares (2,7 milhões de euros).A peça em causa, uma de um par com pés em forma de casco e tampa redonda decoradas com lagostins e alcachofras, deveria ter ido à praça em Outubro último — não aconteceu. A leiloeira concluiu que não encontraria o interesse desejado e retirou o lote.Contactada pelo P2, a Fundação Ricardo Espírito Santo (FRESS), precisamente especializada em artes decorativas, absteve-se de qualquer comentário sobre a narrativa familiar ou o valor estético ou patrimonial das terrinas em tempos na família, sublinhando apenas não terem nunca passado pelos acervos da FRESS nem pertencido à colecção privada do criador da fundação — só à do seu irmão.

Os livros Os Dias Loucos do PREC, de Adelino Gomes e José Pedro Castanheira, e O Ataque aos Milionários, de Pedro Jorge Castro, estiveram entre as mais importantes fontes documentais para a contextualização da época neste artigo, para além da consulta directa de periódicos nacionais e internacionais.

No próximo domingo "Parte 2: Os Palmela"

Vanessa Rato é jornalista e investigadora em arte e cultura do CHAM – Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa

Nos anos de instabilidade que se seguiram ao 25 de Abril de 1974, milhares de obras de arte desapareceram de museus, igrejas, hotéis, gabinetes públicos e colecções particulares portuguesas, atravessando fronteiras numa vertigem de esvaziamento até hoje por estudar e, em grande medida, mantida em segredo. Para a série "Portugal em Fuga", vencedora da I Bolsa de Investigação Jornalística da Fundação Calouste Gulbenkian, Vanessa Rato encontrou o rasto de sete obras e das narrativas, às vezes desesperadas, que ditaram os seus destinos — o retrato de um país em mudança.

sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020

O magnífico leilão do PREC em Genebra. Parte 1

Subscrever:

Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:

Enviar um comentário